名人成长的故事100字怎么写(明人成长故事名人成长故事(二十九))

29

以仁释礼的圣人——孔子

孔子,名丘,中国古代伟大的思想家、教育家,儒家学派的创始人。

公元前551年,孔子出生于鲁国的一个武官家庭,他出生时长得很是怪异难看,鼻孔朝天,牙齿暴露,头顶凹陷得仿佛是一座山丘,于是孔子的父亲便给他取名为孔丘,字仲尼。

孔子的父亲在孔子三岁时就去世了,他从小由母亲养大,孔子的母亲颜氏很贤德,经常教他说话、识字,孔子也很是聪明,学一两遍就全记住了。

孔子从小就对礼仪特别感兴趣,总是问个不休。孔子三岁时,有一天,狂风大作,雷声阵阵,母亲颜氏正忙着收衣服,只看见孔子一个人拿着俎豆走去家门前,母亲好一会都没见孔子回家,于是就走到门口想看看是怎么回事。只看见孔子在门口用土堆和草摆了一个像模像样的祭祀仪式,他口中还念念有词。赶忙母亲招呼孔子说:“要下雨了,别玩了,赶紧回家。”孔子一本正经地回答妈妈:“我不是在玩,我是在学习如何祭天。”

母亲心里暗暗思量:这孩子学习兴趣很好,不如趁机引导他。于是就把孔子送到了外祖父家里,孔子的外祖父是个很懂礼法的人,在他的教导下,孔子的进步很大。

母亲心里暗暗思量:这孩子学习兴趣很好,不如趁机引导他。于是就把孔子送到了外祖父家里,孔子的外祖父是个很懂礼法的人,在他的教导下,孔子的进步很大。因为家境贫困,所以孔子很体贴母亲,他经常做一些力所能及的活来减轻妈妈的负担。七岁时,孔子就每天一个人上山去砍柴。

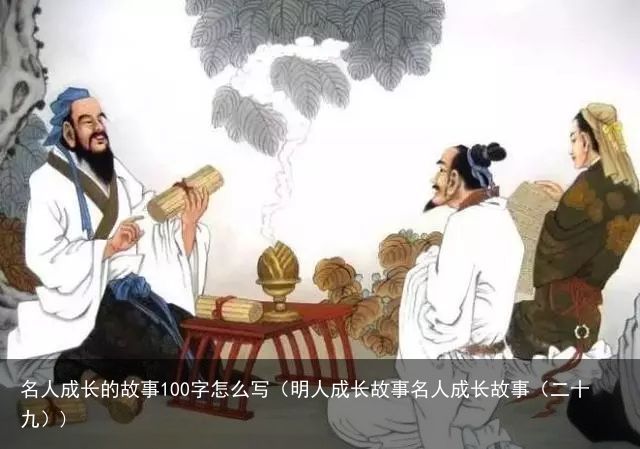

有一天,孔子砍好了柴,正在歇息,忽然被远处传来的一阵美妙琴声给吸引住了,他觉得今天的琴声比以前听到的琴声更浑厚有力、更动听。不知不觉中就顺着琴声找了过去。

翻山越岭之后,他看到一位穿着古雅的老人正坐在树下弹琴,他怕打扰了老人家,就坐在一旁悄悄地听。老人其实已经看到了孔子,但是没有理他,等到孔子从恍若仙境般的感觉中醒来时,老人已经不见了。

第二天,他正在砍柴的时候又听到了琴声,尽管他告诉自己不要去打搅老人,但实在忍不住,又寻琴声而去。但是像昨天一样,等到琴声停止,他睁开眼睛的时候,老人又不见了。孔子心里很是惭愧,他觉得是自己打扰了老人家。

第三天,孔子寻琴声而来悄悄藏在树后,屏住呼吸听琴声,但这次老人弹琴后没有走,他把孔子从树后叫了出来,孔子很不安地对老人说:“我每天在您身边听琴,真的是打扰了您,但您弹的实在是太好了!请您原谅我的莽撞。如果您不希望我出现,以后我就不来了。”

老人见这个孩子很诚厚,便笑着问他的来历。孔子说:“我姓孔,名丘,字仲尼,排行第二,三岁就没了父亲,哥哥的腿有毛病,我们靠砍柴度日。”

老人想考一考孔子,于是就问了《史书》上的一些事,结果孔子对答如流,老人很是满意。就继续问他:“你很喜欢琴吗?”孔子回答:“母亲对我说,六艺是立身的根本,琴为乐,是六艺之一。”老人问孔子:“你愿意学琴吗?” 聪明的孔子马上拜倒在地,声音洪亮地说:“孔丘愿意拜您为师。”

就这样,孔子开始跟随老人学琴,他每天都刻苦练习,无论春夏秋冬都坚持不懈。好在功夫不负有心人,两年之后,他的琴技有了很大提高。人们形容他的琴声:似行云流水,百鸟齐鸣。风听了不吹,鸟听了不飞,绕梁三日不退。孔子成为了春秋时期著名的古琴大师。

十六岁的时候,孔子的母亲离开了人世,孔子不得不学各种手艺来维持生活。贫穷的生活不仅没有使孔子气馁,反而使他更加坚定了发奋学习的志向。

孔子孜孜不倦地在求学道路上探索,他向名人学习,也向平民百姓学习,他曾说过:“三人行必有我师。”据说孔子同别人一起唱歌,觉得人家唱的好时,一定要请人家再唱一遍,然后自己又和着人家一起唱。

孔子称自己“三十而立”,即三十岁的时候,他已经确立了一套立身处世、认识和处理当时各种问题的原则、思想,学业也已经远远超过了古代的六艺范畴,博学多识的名声也越来越大。

孔子想向天下传播自己的思想,于是他办起了私学,招收了很多学生,据说前后大概有三千多人,孔子招收学生不分贵贱,他提倡有教无类,注重因材施教,循循善诱。

在他的学生当中,精通六艺的得意门生就有七十二人,这些学生后来都成了远近闻名的贤德君子。

孔子的学术以礼仪为规范,以仁爱为根本,他希望培养出品学兼优的道德君子,主张学而优则仕,希望国家的政权掌握在高素质的文化人手中,他将教育普及于平民,培养出了许多出身于下层平民的人才,被天下人尊为圣人。

孔子的理想是修身齐家,治国平天下,却误走了“克己复礼”的道路,四处碰壁,一生不得志。

直到晚年,他才明白社会发展的规律:只能顺应潮流而动,不能违背。遗憾的是当他明白的时候,他已经风烛残年,没有力量去更换他那一套实用儒学的内容了。

自那以后,孔子整理诗、书,并编纂了一部名叫《春秋》的编年体史书。

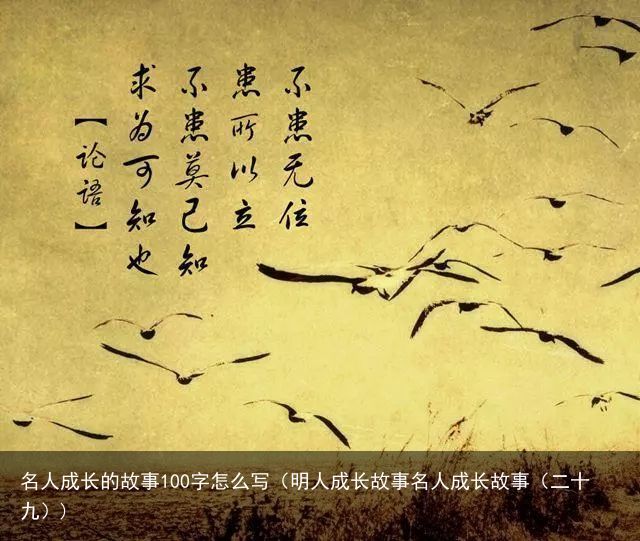

公元前479年初春,孔子病逝。孔子死后,他的弟子将他的言论编成了一部名叫《论语》的著作。

在接下来的几千年里,孔子的思想得到了广泛流传,并且牢牢地主宰了中国人的生活。

详细内容请听音频~~

明天播出——名人成长故事(三十):儒家亚圣——孟子

我们的内容与昆明广播电视台FM100.8《亲亲宝贝》同步播出。更多精彩节目内容,您还可以关注新月亲亲宝贝微信小程序和网站(www.ynxinyue.com)。