名人成长的故事简短(名人的成长故事名人成长故事(三))

03

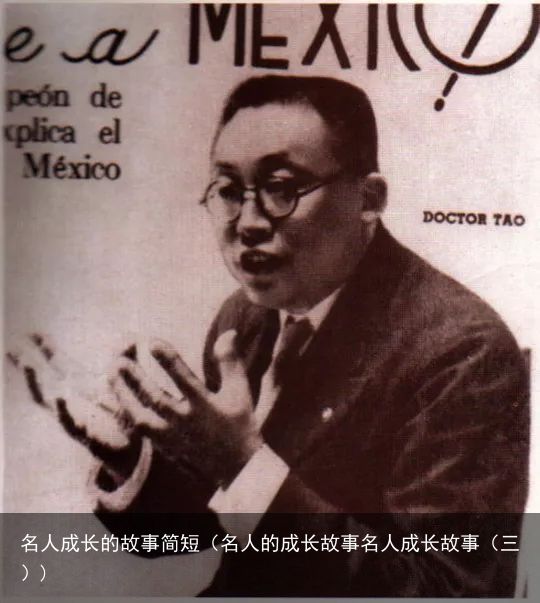

伟大教育家——陶行知

陶行知是我国现代伟大的人民教育家、思想家、大众诗人、革命战士。

1891年10月18日,陶行知出生在安徽省歙县的一个清苦农家,父亲是一个满腹经纶的穷秀才,母亲是一个勤劳善良的劳动妇女。

陶行知从小就很勤勉,经常帮妈妈做家务,随着年龄的增长,陶行知开始好奇爸爸手里的书,他知道书里有很多他很想了解的东西。

邻村小学有个叫方庶咸的老师,常到陶行知家串门,他很喜欢聪明伶俐的小行知,并决定培养他,于是免费招收陶行知入学。

方老师的教育方法很特殊,他先从自然知识或常识讲起,比如天为什么会下雨?地震是怎么回事?这些内容很符合小孩子的求知欲望,小行知很喜欢跟着方老师学习。

陶行知十岁的时候,父亲在外地找了一份新的差事,他不得不随着父亲离开原来住的地方。

当地有一位人品学问都很好的许老先生,父亲就将行知送到许先生的门下,许先生知道行知是个好孩子,也将其免费招收入学。

由于陶行知的家离许先生的学馆相隔较远,所以陶行知只能隔三天去一次许先生的家,对于一个十二岁的孩子来说,每三天就走十五公里的路去求学是一件很辛苦的事情,但陶行知从来没有抱怨过,也没有旷过一次课,无论刮风还是下雨,他都坚持准时到达学馆,而且先生给他布置的作业,他都完成的很好。

1906年,陶行知进入本县的教会学校崇一学堂免费读书,他在那里学习英文、数学、理化等课程,并开始接受西方教育。

由于他一直生活在中国社会的底层,所以对民间疾苦有深刻的感受,尤其关注中国的农村,他励志为改变中国农村的贫困面貌做一些事情,因此在崇一学堂读书的时候,他就写下了“我是一个中国人,要为中国做出一些贡献”的座右铭。

1914年,陶行知以名列第一的优异成绩在南京金陵大学毕业,后远渡重洋赴美国留学,最初攻读市政,后来进入哥伦比亚大学师范学院主攻教育,期望通过教育来救国救民。

1917年,陶行知学成归国的时候,正值国内发起以民主和科学为旗帜的新文化运动,陶行知满怀热情地在这场运动中奔走呼号,积极倡导新教育,改革旧教育。

最初,陶行知把主要的精力放在平民教育,在这期间,他深切感受到中国教育改造的根本问题在农村,他说“中国以农立国,住在乡村的人口占全国人口的百分之八十五,平民教育是到民间的运动,也就是到乡下的运动,要想普及教育,就必须使平民教育下乡,开展乡村教育活动。”

但是开展乡村教育绝非易事,他需要有一批有志之士,全心全意为之奋斗。因此,陶行知号召人们加入这个运动,一心一意地为中国乡村开创一个新生命,他还立下宏愿,要排除各种困难,筹措一百万元基金,征集一百万位同志,提倡一百万所学校,改造一百万个乡村。

1926年,他为了建立一支合格的乡村师资队伍,与东南大学教授赵叔愚等人一起筹建乡村师范学校,由陶行知亲自担任校长,校址选在南京远郊偏僻荒凉的晓庄,这就是后来驰名中外的晓庄师范。

晓庄师范诞生于北伐战争节节胜利的炮火声中,在晓庄师范,陶行知脱去西装,穿上草鞋,和师生同劳动、同生活,共同探讨中国教育的新路。

也就是在晓庄师范,陶行知把杜威的教育理论加以改造,形成了他的生活教育理论,其要点是“生活即教育,社会即学校,教学做合一。”

根据生活教育的理论,晓庄师范的学生在老师的指导下自己开荒,自己建茅屋,做什么事就读什么书,把学校教育和社会生活以及生产劳动结合起来。

陶行知的主要目的是培养学生的实际才干和创新能力,把学生培养成有农夫的身手、有科学的头脑和有改造社会精神的乡村教师。

1932年,陶行知通过总结晓庄师范的经验,在上海创办了“上海工学团”,工学团是一个社会教育组织,它既是学校又是工厂,也是一个小社会。

他制定了“工以养生,学以明生,团以保生”的宗旨,招收当地农民子弟入团,上午学习文化知识,下午参加生产劳动,晚上又请当地农友到工学团办的茶园里谈论天下大事,让儿童团的小儿童团员讲故事。

后来,这种“即知即传”的小先生制在全国二十多个省市中广泛推广,这种教育方法在上个世纪的普及教育和扫除文盲运动中发挥了巨大作用。

一二九运动的爆发标志着抗日救国新高潮的到来,陶行知以饱满的爱国热情参与并成立了上海文化界救国会、国难教育社,还与宋庆龄、邹韬奋等著名人士发起成立了全国各界救国联合会。

抗战开始时,陶行知发现许多有特殊才能的孩子因为限于贫困和屈辱的境地得不到培养的机会,在周恩来和共产党员的支持下,1939年7月,他创办了育才学校,这所学校设在重庆附近,学生都是择优选拔有特殊才能的优秀儿童。

学校根据学生的兴趣和条件,聘请大批专家学者担任教师,对学生进行因材施教。他们不仅教学生学习文化课,而且对学生进行劳动教育、专业基础知识教育和思想教育,使教育与生产劳动、社会实践、革命实践紧密结合起来,把生活教育的理论应用在培养人才幼苗实践中,使育才学校成为中国近代教育史上的一朵奇葩。

1946年4月,陶行知来到上海,继续进行争取和平民主的斗争,并为在上海创办社会大学和育才学校的迁址问题多方奔波。

不久,著名民主战士李公朴、闻一多被国民党特务暗杀的消息传来,陶行知异常激愤,他到处演讲,发出了“和平最急,民主第一”的呼号。

后来听说国民党特务已经把他列为下一个暗杀对象,他无所畏惧,做好了“我等着第三枪”的准备,仍然发出一次又一次正义的呐喊,始终站在民主运动的最前列。

1946年7月25日,陶行知因为劳累过度,突发脑溢血不幸逝世,当时全国开展了广泛的悼念活动。

今天人们仍在研究陶行知的思想,学习他的品德,并在北京成立了中国陶行知研究会,他的著作也被集为《陶行知全集》出版,陶行知的教育思想已经成为建立中国特色教育科学理论体系的重要基础之一,陶行知为我国教育事业的发展做出了巨大贡献。

详细内容请听音频~~

明天播出——名人成长故事(四):投身激流的作家——巴金

我们的内容与昆明广播电视台FM100.8《亲亲宝贝》同步播出。更多精彩节目内容,您还可以关注新月亲亲宝贝微信小程序和网站(www.ynxinyue.com)。